暗号通貨エアドロップでの立ち回りについて、どう動けば利益が最大化するのでしょうか?

「プロジェクトの数が多すぎて全て触り方が中途半端になってしまう」

「重要なタスクを見逃してしまったことでエアドロがもらえなかった」

「何にどの程度注力すればいいのかわからず、全くついていけていない」

などなど、エアドロに関する悩みを抱えていらっしゃる方も多いはずです。

ということで、エアドロを実践するにあたって大事な立ち回りと、結果を出すためのポイントをわかりやすくまとめて完全版を記事にしようと思い、ただいま執筆しているところです。

エアドロとは極端に難しいことをするわけではなく、とにかくリサーチと実践を地道に繰り返していくことで、たまたまラッキーなエアドロが降ってくることを待つというのが正しい立ち回りです。

1年も2年も一向にエアドロされない案件もあれば、スピード感がありすぐにエアドロの結果が出やすい案件もありますが、事前にエアドロ日を把握して活動している人はいません。

ということで、細かいことを言い出せばきりがないエアドロ活動について、シンプルに重要事項をまとめたいと思います。

VCが強く、比較的有名ながら参加人数が少ないプロジェクトを狙う

エアドロップを狙うプロジェクト選びでは、有名ベンチャーキャピタル(VC)から資金提供を受けている有望プロジェクトに注目しましょう。

VCの支援が厚いプロジェクト(例:ParadigmやCoinbase、Sequoiaなどが出資するStarkNetやzkSync、LayerZeroなど)は将来的に大型のトークンエアドロップを実施する可能性が高いとされています

VCが強いということはプロジェクトの信頼性や将来性が高く、エアドロップ後にトークン価値が上がりやすいメリットがあります。

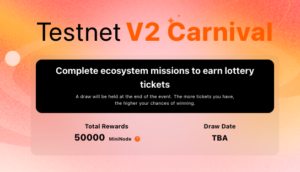

さらに、そうした有望プロジェクトでも早期段階では参加者が比較的少ないことがあります。参加者が少なければ一人当たりのエアドロップ報酬が増える傾向があります。例えば、テストネット段階のエアドロップは技術知識が必要なため人気が低く、参加者が少ない分だけ報酬が大きくなることが多いです

人が殺到する前の知名度はあるが参加者の少ないプロジェクトを見極めて参加することで、高額エアドロップを受け取れる確率を上げることができるでしょう。

ただし、参加者が少ない理由がプロジェクトの信頼性不足の場合もあるため、見極めは必要です。

メリット: 信頼性と将来性の高いプロジェクトから価値あるトークンをもらえる可能性が高まる。一人当たりの取り分も増える。

リスク: 有名VC支援でも必ずしも成功するとは限らず、プロジェクト失敗時には時間やコストが無駄になる可能性がある。

参加プロジェクトの最新情報を常に追う(Xの通知ONなどで対応)

エアドロップに参加したら、プロジェクトの最新情報を日々チェックする習慣を身につけましょう。

プロジェクトは公式サイトやSNS(X〈旧Twitter〉やDiscordなど)でエアドロップ関連の告知や条件変更、スナップショット日程の発表を行います。

特にXでは、プロジェクトや関連する取引所の公式アカウントをフォローして通知をONにしておくと、エアドロップ実施の情報を見逃しにくくなります

たとえば、「○月○日にスナップショットを実施します」といった重要告知を即座にキャッチできるでしょう。

常に情報を追うことで、タスクの追加や変更への対応もスムーズになります。

エアドロップでは途中で条件が追加されたり、締切が延長されることもあります。

通知をONにしておけば、「追加タスクが発表されたので実行しておこう」や「スナップショット日時が変更されたのでその前に取引しておこう」など、臨機応変な対応が可能です。

またプロジェクト公式のDiscordやTelegramコミュニティに参加しておけば、最新情報だけでなく不明点の質問などもできて安心です

メリット: 情報の見逃しを防ぎ、エアドロップ参加条件を確実に満たせる。変更にも素早く対応できる。

リスク: 情報量が多く負担に感じることもあるが、慣れれば効率よく取捨選択できるようになります。

参加プロジェクトのすべての詳細をスプレッドシートにまとめる

複数のエアドロップに取り組む場合は、プロジェクトごとのタスクや進捗、コストを管理するためのスプレッドシートを作成することを強くおすすめします。

日々こなすタスクが増えると、何をいつやったか、何が残っているか把握しづらくなります。

シートに「タスク名」「頻度(デイリー/ウィークリー)」「達成状況」「必要な費用(ガス代やステーキング資金)」「締切日」などを一覧化しておけば、漏れを防ぎ効率的に作業できます。

例えば「デイリータスク:毎日スワップ1回実施」「ウィークリータスク:ブリッジ利用」などと書き出し、完了したらチェックを入れていくとよいでしょう。

このように見える化することで、進捗の抜け漏れ防止だけでなく自分が投入したコストの把握にも役立ちます。

実際、エアドロップ上級者の中にはNotionやExcelで独自のトラッカーを作成し、日/週ごとのタスクをリマインドしている人もいます

シートにはガス代や投入資金も記録しておけば、後でリターンと比較して費用対効果を分析することも可能です。

メリット: タスク漏れの防止、複数案件の同時進行でも進捗管理が容易になる。費用対効果の分析ができ、戦略修正にも役立つ。

リスク: 手間がかかるように思えますが、長期的に見るとミス防止によるリターンのほうが大きいでしょう。

エアドロップ情報を発信している人物やメディアのURLをシートで管理し、すべてに目を通す

エアドロップの有益な情報源を押さえておくことも欠かせません。

具体的には、エアドロップ情報をまとめているサイトや発信者のリストを作り、定期的にチェックする習慣をつけましょう。

例えば、海外の情報サイトではAirdrops.ioやAirdrop Alertのようにエアドロップ専門のサイトがあります。これらには最新のエアドロップ情報が網羅されており、新規プロジェクトの発表も早いです

日本語ではTwitterでエアドロ情報を速報してくれる個人アカウント(例:「エアドロップ情報 @airdrop_info_jp」など)もありますのでフォローしておくと良いでしょう。

情報源は多岐にわたるため、自分が信頼できる発信源をピックアップしてシートで管理すると便利です。

例えば「毎日チェックするサイト:プロジェクト公式サイト、CoinMarketCapのエアドロップ欄、主要ニュースサイト(CoinPostやCoinDeskJapanなど)」「毎日見るTwitterアカウント:○○さん(空投情報)、△△さん(DeFi情報)」といった形です。

シートにURLやアカウント名を書き出しておけば、ブックマーク替わりになり情報収集の抜け漏れを防げます。

なお、情報源をチェックする際は詐欺情報に注意しましょう。

無料配布を装った偽サイトのURLが出回るケースもあるため、公認のリンク集や信頼できる人が紹介している情報のみを追うようにしてください。

メリット: エアドロップのチャンスや重要ニュースを見逃しにくくなる。効率よく最新情報を収集できる。

リスク: 情報過多で混乱しないよう、自分に合った発信源に絞り込むことも大切です。

なるべく1日30分〜1時間をリサーチに割く(情報は毎日更新される意識を持つ)

エアドロップ攻略は継続的な情報収集と作業が鍵です。

新しい案件の登場や条件変更は日常茶飯事なので、「情報は毎日アップデートされるもの」という意識を持ちましょう。理想的には1日30分~1時間ほどをエアドロップ関連の調査やタスク実行に充てる習慣をつけてください。

朝や夜のスキマ時間に、前述の情報源チェック→タスク実行→シート更新というサイクルを日課化すると効率的です。

継続して情報収集・参加を行うことで、トレンドにも敏感になります。

例えば、「最近L2プロジェクトのエアドロが増えてきた」「SocialFi領域がトレンドだ」など市場の流れを掴めるでしょう。

実際にエアドロップハンターたちは毎日欠かさず動いており、専門サイトも「我々は毎日情報発信しているので、ぜひあなたも毎日チェックしてください」と呼びかけています

日々アンテナを張っておくことで、有望案件の早期発見や、既存案件での「知らない間に条件達成していた」という嬉しい偶然も生まれます。

メリット: 日々コツコツ取り組むことで大きな成果につながりやすい。情報感度が上がり有望プロジェクトをいち早くキャッチできる。

リスク: 毎日の負担に感じる場合は無理のない範囲でOKです。週末にまとめてキャッチアップするなど、自分のペースを維持しましょう。

無料案件にこだわらず、投資する意識を持って資金も投入していく

エアドロップというと「無料でトークンをもらう」イメージですが、有望な案件には多少の資金を投じる覚悟も持ちましょう。

完全無料のタスク(フォローやテストネット取引など)は参入障壁が低いため参加者が殺到し、一人あたりの配布量が少なくなりがちです。

一方で、資金や手間を要するエアドロップは敬遠されがちな分、参加者が少なく報酬が大きくなる傾向にあります

。例えば、一定額の流動性提供(Liquidity提供)やステーキングが条件のエアドロップは、実行したユーザーが少ないため、後に配布されたトークン量が多くなるケースがあるのです。

具体例を挙げれば、UniswapのUNIやOptimismのOP配布では「実際にプロトコルを利用したユーザー」が対象となりました。

これらは取引手数料やガス代というコストを払っていたユーザーへの見返りでした。同様に、ブリッジやレンディングなど有料のアクションを伴うプロジェクトほど大型エアドロップの期待値が高いと考えられます。

資金投入といっても無理に大金を使う必要はなく、ガス代程度や小額の運用で構いません。要は「単に無料で貰おう」という発想から一歩進み、将来のリターンのために先行投資する感覚を持つことが重要です。

メリット: 投資した分リターンも大きくなる可能性。実ユーザーとしてプロジェクト側から優先的に報われやすい。

リスク: 投入資金がプロジェクト失敗で回収不能になるリスクや、市場変動リスクがある。投資額はあくまで余剰資金&許容範囲内に留めましょう。

価格変動リスクを抑えるため、ステーブルコイン中心に立ち回る

資金を投入する際には、できるだけステーブルコイン(価格が安定した通貨)を活用するのが賢明です。

たとえばエアドロップ目的であるプラットフォーム上に資金を預けたりブリッジしたりする場合、ETHやBTCといったボラティリティ(変動)の高い資産よりも、USDTやUSDCといったドル連動のステーブルコインを使うと安心です。

ステーブルコインであれば、エアドロップ獲得までの間に相場変動で資金価値が目減りするリスクを極力抑えられます

例えば、「あるDeFiプロジェクトを一定期間利用すること」が条件の場合、ETHを入れておくとその間の価格下落で損失が出るかもしれません。

しかしUSDCを入れておけば価格は安定しているため、純粋にエアドロップ報酬だけを狙うことができるのです。

また、ブリッジやスワップのタスクをこなす際も、ステーブルコイン同士の交換や送金を行えば相場変動の影響を最小限にできます。

資金投入を意識するにしても、「極力リスクはヘッジする」という視点でステーブルコイン運用を基本線にすると良いでしょう。

メリット: 市場変動による思わぬ損失を防ぎ、エアドロップ報酬を実質的な純利益にしやすい。安心して長期間プロジェクトに関与できる。

リスク: ステーブルコイン自体の信用リスク(発行体の破綻やペグ崩壊)はゼロではない。主要なステーブルコインを分散して使うなど安全策を講じましょう。

触ったプロジェクトは1年スパンで結果を待つ前提で臨む

エアドロップで大きな成果を得るには忍耐も必要です。

多くの有名エアドロップ事例では、早期にプロジェクトを利用してから実際にトークンが配布されるまで半年~1年以上かかるケースが普通です。

例えばArbitrumの場合、2021年~2022年にネットワークを使い始めたユーザーが、実際にARBトークンを受け取れたのは2023年3月の大型エアドロップ時でした

このように長期間待って報われるパターンが多いため、参加したプロジェクトについては短期的に一喜一憂せず腰を据えて付き合いましょう。

具体的には、「このプロジェクトはすぐにはトークン配布がなくても、1年後くらいに大きなリワードが来るかもしれない」というマインドセットで取り組むことです。

エアドロップ狙いで色々なDAppを触っても、その場では何も起きません。

しかし数か月後、プロジェクトがトークン発行するタイミングでサプライズ配布が来ることがあります。

過去にはUniswapや1inchなど、突然過去利用者に大量のトークンを配った例もありました。

「種を蒔いて忘れる」くらいの気持ちで、気長に構えるのが得策です。むしろ頻繁に「まだ配布されないのか」とチェックしすぎるとストレスになるので、他の案件に注力しつつ気長に待ちましょう。

メリット: 長期スタンスで構えることで精神的余裕が生まれ、結果的にエアドロップ作業を楽しめる。思わぬタイミングで報酬が来るサプライズも経験しやすい。

リスク: プロジェクトが1年後に必ず成功する保証はないため、「来ないこともある」前提で、余裕資金と労力で参加することが重要。

1日に使える時間を考慮し、案件を厳選して参加する

エアドロップ案件は世の中に無数に存在しますが、自身のリソース(時間・資金)には限りがあることを忘れずに。

「あれもこれも」と手を出したくなりますが、闇雲に広げすぎると管理が追いつかず、結局どれも中途半端になってしまいがちです。

1日に確保できる作業時間から逆算し、優先度の高い案件に絞って参加する戦略をとりましょう。

案件選定の基準としては、前述したようなVC支援状況やコミュニティの盛り上がり、トークンリリースの噂があるか、参加条件の難易度などを総合的に判断します。

例えば「これは大本命だ」と思えるL2プロジェクト1つと、新興のゲーム系プロジェクト1つにフォーカスする、といった具合です。または特定のブロックチェーンエコシステムに絞って集中的に攻めるのも効率的です

一つのエコシステム上の複数プロジェクトをまとめて触れば、そのチェーンのエアドロップを“まとめ取り”できる可能性がありますし、知識もその分野に特化して深まります。

厳選することで一つ一つの案件に十分な時間をかけられ、結果的に条件達成率や獲得報酬も向上するでしょう。

逆に手を広げすぎて期限やタスクを見落としてしまうと元も子もありません。自分の生活サイクルに無理のない範囲で、「これは!」と思う案件にリソースを集中投下することが中級者には求められます。

メリット: 選択と集中により各案件で最大限の成果を上げやすい。管理が行き届き、タスク漏れやミスが減る。

リスク: 絞った案件が不発だった場合の機会損失はありますが、そこは日々の情報収集でリカバリー可能です。定期的に案件の見直しと入れ替えを行いましょう。

おわりに

暗号通貨エアドロップで成果を上げるためには、単なる運任せではなく戦略的な取り組みが重要になります。

今回紹介した9つのポイントは、中級者が直面しやすい課題を乗り越え、効率良くエアドロップ報酬を得るための指針です。

強いプロジェクトを見極める目、日々の情報収集と管理術、リスクとリターンのバランス感覚など、どれも一朝一夕には身につきませんが、実践するうちに少しずつ慣れてくるでしょう。

エアドロップの世界は日進月歩で、粘り強く続けることで思わぬ大型報酬を手にするチャンスも巡ってきます。

ぜひ焦らず継続して取り組み、エアドロップ収穫の喜びを味わってください。あなたの戦略的な立ち回りが、大きなリターンにつながることを願っています!

コメント